Allons-nous vers un nouveau paradigme de la gestion de la connaissance en entreprise ?

Cet article a été écrit avec la collaboration de Jean-Claude MONNEY – Ex Chief Knowledge Officer – Microsoft Corp, son expérience actuelle de Senior Advisor – Digital Workplace and Knowledge Management – Monney Group, LLC – Californie – USA

04/02/2023 – Je finalise, avec Claudia BENASSI, un ouvrage traitant des avancées du traitement du langage naturel et plus particulièrement des annonces faites par Micosoft et OpenAI lors de l’introduction sur le marché de ChatGPT. En introduction de cet ouvrage, nos réflexions (avec l’autre Jean-Claude) se sont portées sur les processus de gestion de la connaissance. Je soumets ici, à votre critique, quelques idées concernant l’évolution de la gestion de la connaissance en entreprise suite à l’arrivée de ces nouveaux outils. Je développe ensuite ces paradigmes dans un ouvrage a paraître très prochainement.

===========================

L’économie du savoir[1] a retenu l’attention de nombreux chercheurs du XXe siècle, sachant que certains parlent de capital cognitif[2] . D’où l’idée d’optimiser la connaissance organisationnelle en particulier dans les entreprises. Là encore, les chercheurs [en particulier NONAKA[3]] ont modélisé la connaissance pour mieux en appréhender sa transmission. Ils ont ainsi identifié deux types de connaissance : implicite et explicite.

1.1.1 Connaissance explicite

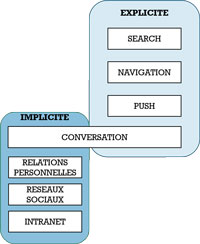

La connaissance explicite se réfère à la connaissance qui peut facilement être articulée, écrite ou codifiée, comme les faits, les chiffres et les instructions. C’est une connaissance qui peut facilement être partagée et communiquée aux autres. Avec la numérisation grandissante du monde, cette connaissance qui autrefois était dans les livres, se retrouve sous toute les formes digitales, fichier texte, courriel, chat, présentations, site web, vidéo, photo, code programme, etc. Les moyens d’accès à cette connaissance sont également nombreux : la recherche avec de moteurs dédiés, la navigation sur les sites web, les flux RSS ou les notifications reçues sur abonnement.

L’arrivée d’assistants capables de capter et de partager les connaissances presque de la même manière qu’un humain peut le faire va profondément modifier notre processus d’acquisition et de mise en œuvre des connaissances. Une nouvelle forme de conversation est maintenant possible pour extraire les connaissances explicites et ce depuis des bases de données de mieux en mieux renseignées.

1.1.2 Connaissance implicite ou tacite

Notons que les définitions des connaissances implicites ou tacites ne sont pas très éloignées. La connaissance tacite est la connaissance intuitive et inconsciente que nous possédons, qui est difficile à formaliser ou à expliquer verbalement. Elle est souvent acquise par l’expérience et la pratique, et peut être transmise de manière informelle. La connaissance implicite, quant à elle, est la connaissance qui est sous-jacente à nos comportements et actions, mais qui n’est pas consciemment considérée ou exprimée. Elle peut être découverte et articulée à travers des processus tels que la réflexion et la verbalisation. En résumé, la connaissance tacite est inconsciente et la connaissance implicite est inconsciente mais peut être rendue consciente.

Les exemples de connaissances implicites incluent le savoir-être, le savoir-faire, les savoir-pourquoi, les savoir-quoi et les savoir-qui. Dans ‘entreprise, on identifie des experts en matières, ou des communautés de savoir qui sont les sources de ce type de connaissance. Depuis l’avènement d’Internet, des moyens techniques ont été utilisés pour améliorer les transferts de connaissance implicite. C’est loin d’être parfait, mais les capacités de mémorisation des ordinateurs pallient souvent les pertes de mémoires des humains. Depuis le Web 2.0 fin 2004.[4]

Jusqu’à présent le processus de découverte de la connaissance implicite reposait principalement sur la socialisation.

L’échange de la connaissance s’effectuait principalement entre les individus lors de travail en commun, de discussions informelles, de coaching et de feedback. Les réseaux sociaux, les discussions sur les forums spécialisés et les informations mises à disposition sur les intranets des entreprises ont été des vecteurs d’accélération ou tout simplement de la mise à disposition des connaissances implicites.

L’arrivée d’assistants intelligents dotés de connaissances presque sans limites et surtout capables de les restituer avec des mots modifie un peu le processus de transfert des connaissances. Les conversations réservées aux humains s’étendent aux agents virtuels nous permettant de définir un nouveau paradigme en ce qui concerne la gestion de la connaissance.

1.1.3 Processus de transfert des connaissances

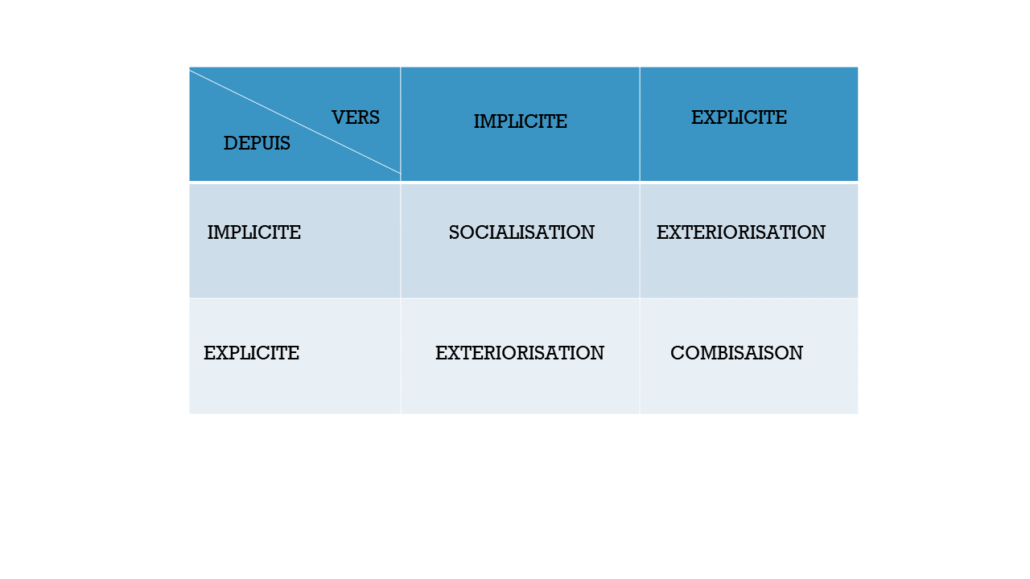

Nonaka a modélisé le processus de transfert des connaissances autour de ces deux concepts en partant du principe qu’une connaissance parfaite devait prendre en compte les deux formes : implicite et explicite.

Nous avons abordé l’apport de la socialisation. L’extériorisation consiste à transformer les connaissances implicites en connaissances explicites : un processus qui se réalisait principalement lors des échanges entre les humains. L’arrivée d’agents virtuels capables d’échanger en langage naturel avec les humains rend la tâche beaucoup facile. Certes, cela ne s’applique que modérément aux tâches manuelles, mais un grand pas est franchi !

En l’absence de transactions automatisées, la combinaison c’est-à-dire la mise en œuvre ou la réutilisation de la connaissance reste un privilège des humains.

Le tourisme et l’hôtellerie sont des secteurs où la qualité du service est très importante. C’est aussi une économie de la connaissance. Connaissance qui doit être transmise avant et durant le séjour des touristes. Cependant, cette industrie emploie de nombreux saisonniers qui ne disposent pas forcément de ces connaissances. Internet a largement pallié à cet inconvénient depuis les années 1990 en augmentant les possibilités de diffusion des connaissances explicites, ensuite, les technologies du Web 2.0 ont fortement contribué à l’émergence des plateformes de réservation comportant des avis client.

Les logiciels de réseaux de neurones[5] viennent compléter ces approches en donnant un accès quasi illimité à des données non structurées issues d’une multitude de sources que les touristes ne connaissent pas.

1.2 Qu’est-ce qui change ?

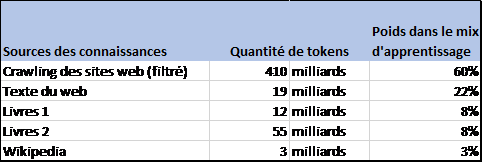

Nous avons donc accès en langage naturel à une grosse base de connaissance comportant au moins 175 millions de paramètres[6]. Pour obtenir ce résultat OpenAI a crawlé[7] un grand nombre de sites web pour alimenter sa base de connaissance. Les données extraites ont été épurées[8] des propos violents, racistes et à connotation sexuelle par des humains.

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_savoir

[2] « Cette notion trouve son origine dans les travaux de l’économiste autrichien Fritz Machlup (1902-1983) et la publication en 1962 de son livre The production and distribution of knowledge in the United States où il met en évidence le poids croissant de l’industrie de la connaissance dans l’économie américaine. » – source : https://www.toupie.org/Dictionnaire/Capitalisme_cognitif.htm

[3] Nonaka et H. Takeuchi, La connaissance créatrice : la dynamique de l’entreprise apprenante, De Boeck Université, Bruxelles, 1997.

[4] Le terme « Web 2.0 » a été introduit en 2004 par Tim O’Reilly pour décrire une série de tendances et de technologies qui ont transformé le World Wide Web en un lieu où les utilisateurs peuvent créer et partager du contenu, plutôt que simplement en consommer.

[5] Voir page 54

[6] Language models are few-shot learners -T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell, and others. arXiv preprint arXiv:2005.14165 (2020)

[7] Crawler : des robots visitent les sites web et stockent ensuite les données qui sont analysées à l’aveugle par un logiciel de réseau de neurones (Neural network).

[8] OpenAI Used Kenyan Workers on Less Than $2 Per Hour to Make ChatGPT Less Toxic – https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/

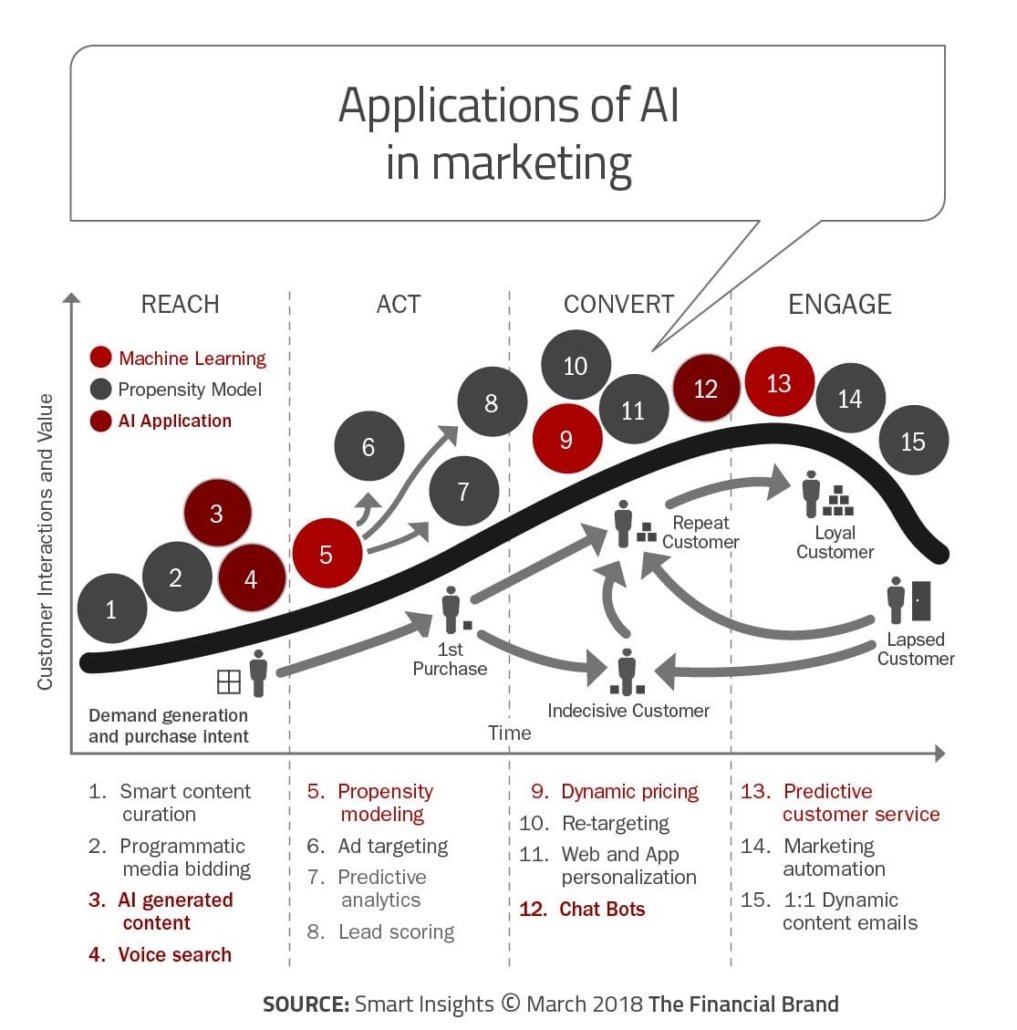

Un référenciel pour évaluer la maturité marketing des acteurs du tourisme

Les nouvelles technologies et en particulier l’intelligence artificielle sont source d’amélioration des processus marketing au sein des organisations. Elles contribuent à délivrer un service plus personnalisé tout en augmentant la satisfaction des prospects et clients. Pour les plus agiles, un retour sur investissement est souvent au rendez-vous sous la forme d’une augmentation du chiffre d’affaires. Je partage ici un article écrit par Jim MAROUS un journaliste du « The Financial Brand ». Il présente 15 domaines pour lesquels l’Intelligence Artificielle contribue à l’amélioration des processus marketing. Cet inventaire, bien que dédié initialement à la Finance, pourrait aussi servir de référence pour évaluer le degré de maturité des organisations touristiques en ce domaine. L’article présente les 15 domaines applicatifs dans le détail.

Vous aurez remarqué que la publication initiale de l’article du Financial Brand date de 2018 !

https://thefinancialbrand.com/news/data-analytics-banking/artificial-intelligence-banking/ai-machine-learning-analytics-marketing-banking-trends-71350

Un vélodrome en Haute-Savoie – pourquoi ne pas opter pour un autre choix !

En réaction au projet d’organisation des championnats du monde de cyclisme en 2027 et surtout du projet de vélodrome Haut-Savoyard, j’admets qu’effectivement les collectivités territoriales peuvent investir dans de grands projets qui marquent leur époque, de la pyramide du Louvre, au musée Vuitton[1] voir aux grands stades de type Zénith. L’idée de consacrer une faible partie du budget à un grand projet ne me choque pas en soit. Au regard du budget global du département de 1.483 milliard d’euros, la dépense, bien qu’importante, n’est pas astronomique d’autant que l’on parle en grande partie d’un investissement. Il faut aussi reconnaître les efforts financiers entrepris par le département qui l’ont conduit à investir 4 milliards d’euros en 10 ans. Mais 100 millions d’euros, dont 50 millions pour un équipement sportif, dont la pratique n’est pas commune dans notre département et dont la pérennité ne nous a pas été démontrée, cela ne correspond pas à une bonne gestion des deniers publics. Cette somme représente environ 25% de la moyenne annuelle des investissements réalisés ces dix dernières années !

On peut se louer d’avoir un bassin de population de plus d’un million d’habitants, mais cela reste faible pour assurer la survie d’un vélodrome, même si on l’adapte pour accueillir d’autres événements (concerts, sports pouvant entrer dans cette arène tels que le tennis, le judo, la gymnastique, le hockey ou encore la natation[2] …). Cette attractivité serait également érodée par l’existence des anneaux d’Aigle et de Genève ce dernier venant d’être rénové même s’il ne répond aux normes pour accueillir les championnats du Monde.

Je trouve par ailleurs, aussi naturel que des élus aient envie de marquer leur passage en réalisant quelque chose de différent, quelque chose qui marquerait les esprits en inscrivant dans la mémoire collective un souvenir de leur présence à la tête du département.

Je partage aussi les avis de nombreux intervenants qui ont exprimé le souhait de consacrer les 7 % du budget de fonctionnement alloué à cette candidature – en fait 0.23% si l’on admet que cette réalisation est un investissement amortissable sur 30 ans – à plus de ressources pour les aides à la personne, à la construction de collèges, d’Ephad ou encore de routes ou de pistes cyclables.

Nos décideurs départementaux semblent être animés par d’autres desseins, je leur propose une approche plus pérenne susceptible de générer plus de ressources à terme tout en respectant leur souhait de réaliser un investissement différent.

Avec un budget, pas si éloigné de ce projet de vélodrome et de ces championnats du Monde, mon rêve est d’avoir l’équivalent du musée Guggenheim à Bilbao. Selon Wikipedia[3], la construction de ce musée a été décidée par le gouvernement basque et les autorités de Biscaye afin de donner une autre image à la région et à la ville qui, après avoir été plongée dans un marasme économique dû à la reconversion de l’industrie lourde[4]. Le coût du musée a été de 100 millions de dollars. Un accord signé entre les autorités politiques et la Fondation Guggenheim[5] a la responsabilité des collections et de leur gestion ; en quelque sorte un partenariat public-privé.

Tout comme la Fondation Gianadda[6] à Martigny, le musée basque crée un afflux très important de touristes parfois plus attirés par le plaisir de contempler le bâtiment que par la visite des collections.

En 2017, le musée Guggenheim a vendu 1’322’611 billets[7] à des visiteurs venant de nombreux pays : 13 % de Français, 7 % d’Anglais, 5 % d’Allemands et bien entendu 17 % d’Espagnols. Ceci a permis de générer un PIB équivalent à 433,7 millions d’euros pour la région. Fort du succès de cette opération, une extension (bien que contestée) est envisagée dans un site naturel proche de la ville.

Certes, le Pays basque n’a pas investi dans des écoles, des routes ou des Ephad, mais les élus ont assuré un revenu annuel approximativement quatre fois supérieur à l’investissement initial.

Si nous avions une approche similaire en Haute-Savoie, cela permettrait de proposer des activités complémentaires autant aux touristes d’hiver que d’été sans oublier les habitants de la région.

Cette activité culturelle ne dépend pas des aléas saisonniers et pourrait être une proposition d’activité lors des périodes de faible enneigement ou de pluie en été.

La localisation de ce type d’équipement doit pouvoir se faire à distance (x>10 km) des spots touristiques actuels afin de répartir les flux touristiques sur le territoire. Tout comme Bilbao, il doit exister dans la vallée de l’Arve des friches industrielles qui ne demandent qu’à être converties.

Si vous pensez que cette idée mérite d’être étudiée, partagez et likez ce texte.

Si vous pensez que l’idée d’allouer autant d’argent pour un vélodrome, vous pouvez aussi le faire savoir notamment en signant la pétition lancée sur ce sujet sous https://www.change.org/p/non-%C3%A0-un-v%C3%A9lodrome-en-haute-savoie

[1] https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr

[2] Voir l’exemple des championnats d’Europe de natation au vélodrome de Berlin en 2014. https://www.ffc.fr/app/uploads/sites/3/2019/09/Guide-animation-velodrome.pdf

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Guggenheim_%28Bilbao%29

4 Nous avons également quelques signaux inquiétants tant pour le tourisme hivernal que pour la reconversion des entreprises de mécatronique dans la vallée de l’Arve.

[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_John-Simon-Guggenheim

[6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Gianadda

[7] https://www.tourmag.com/Musee-Guggenheim-Bilbao-record-d-affluence-en-2017_a90907.html

Journée mondiale du tourisme – 2021

Aujourd’hui c’est la journée mondiale du tourisme. Une industrie qui doit se réinventer en prenant en compte les risques sanitaires et ceux liés au réchauffement climatique. Il me semble également important que les attentes des populations locales soient mieux prises en compte. #tourisme #tourismedurable

Travail ou vacances, faut-il choisir ?

Philippe CLARET, rédacteur en chef de l’Eco Savoie Mont-Blanc, nous fait l’honneur de dédier son édito de cette semaine (27/08/21) : « L’économie de nos territoires alpins peut-elle bénéficier du télétravail ? ». Il reprend notre thèse selon laquelle les frontières entre les lieux de travail, de loisir, de résidence et de vacances pourraient dans certains cas disparaitre. Merci à lui !

L’économie de nos territoires alpins peut-elle bénéficier du télétravail ? /

Avec le soutien de Claudia BENASSI-FALTYS, Lucilia CARDOSO et René NANTUA, j’ai publié en Mai dernier un livre blanc « L’économie de nos territoires alpins peut-elle bénéficier du télétravail ? Quels en seraient les apports pour la création d’un tourisme plus raisonné et les virages numériques nécessaires. » Ce livre blanc défend la thèse qui consiste à affirmer que le télétravail peut être bénéfique pour les territoires alpins. Cette thèse implique un changement de paradigme concernant les lieux de vie et lieux de travail tel que nous les avons connus jusqu’à ce jour.

Nous avons défini la notion de WORKCATION et de workcationistes ; une nouvelle clientèle polyforme qui pourrait être une solution pour réduire l’exode des habitants permanents dans les stations et surtout présenter de nouvelles formes de contribution à l’économie des massifs montagneux exposés aux risques climatiques. Après avoir présenté quelques expériences conduites en différents points du Globe, nous proposons aux responsables de la stratégie et du marketing des entités touristiques de segmenter la population en 6 catégories en observant que 3 sont liées au développement du télétravail :

- Les résidences principales

- Des personnes travaillant dans la station

- Des personnes travaillant dans les villes et villages voisins permettant un AR chaque jour (X<~40 km)

- Les workcationistes, une forme nomades numériques (ou Digital nomads) qui choisissent d’allier vacances et travail.

- Les télétravailleurs (remote workers) pouvant considérer de choisir les stations comme résidence principale.

- Les touristes dont la durée moyenne de séjour est au niveau national inférieur à 5 jours,

- Les résidents secondaires dont la présence pourrait devenir plus fréquente avec les possibilités de télétravail.

- Les travailleurs saisonniers.

Ce livre blanc est téléchargeable gratuitement sous https://www.cyberstrat.net/WP_Tourisme_Workcation.pdf